Com'è possibile vivere senza le cose che sono la nostra vita? Spogli del nostro passato non ci riconosciamo.

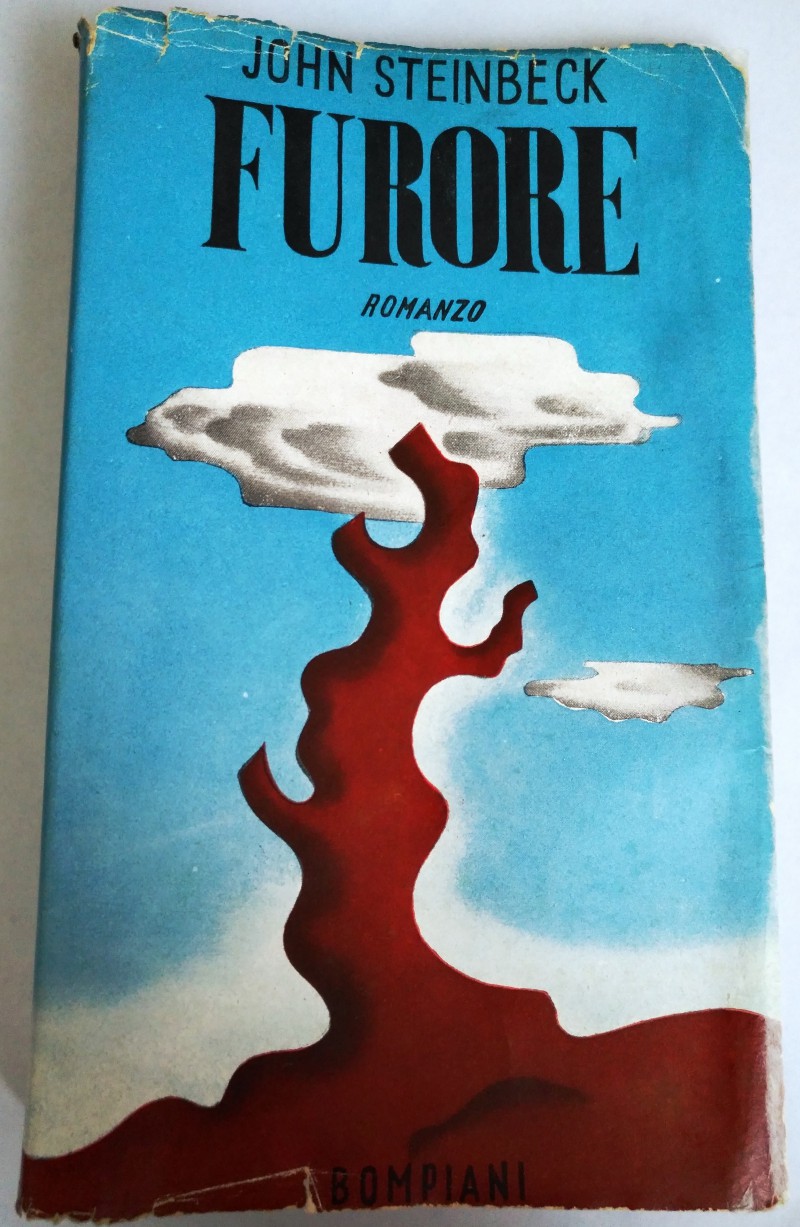

Furore (The Grapes of Wrath) è il romanzo più famoso di John Steinbeck, premiato nel 1940 con il Premio Pulitzer. Scritto in cinque mesi, prese forma dal riadattamento di una serie di articoli pubblicati nel 1936 per il quotidiano San Francisco News. Un reportage sulle condizioni dei contadini dell'Oklahoma - e altri stati vicini - che furono costretti a lasciare le loro case e le loro terre a seguito della catastrofe causata dal Dust Bowl, e dalla seguente espropriazione dei terreni da parte delle Banche, e a cercare lavoro e fortuna andando in California.

Dell'autore avevo già letto “Uomini e Topi”, un romanzo breve che mi aveva profondamente toccato il cuore e commossa. Ho amato la sua scrittura, e l'ho ritrovata così potente, così poetica ma allo stesso tempo dura, da arrivare dritta al lettore, coinvolgendolo, mostrandogli immagini potenti e intense, facendolo commuovere o arrabbiare.

Furore mi aveva attratta da tempo, ma ho colto solo ora l'occasione di leggerlo, sebbene nella sua prima edizione italiana che, purtroppo, è in parte rovinata dal taglio della dittatura fascista. Ho scoperto solo dopo che mancano dei dialoghi, alcuni molto importanti, quasi delle cicatrici che deturpano un po' un testo di estrema bellezza. Pertanto, a meno che non siate dei collezionisti, vi invito a cercare la traduzione più recente, quella proposta da Sergio Claudio Perroni sempre per Bompiani, così da non perdere neanche un briciolo della potenza del testo.

Tuttavia, anche se la prima edizione presenta tagli, e una traduzione un po' desueta almeno per alcuni termini, quest'opera è riuscita ugualmente ad entrarmi dentro, impressa nel mio cuore.

E gli occhi dei poveri riflettono, con la tristezza della sconfitta, un crescente furore. Nei cuori degli umili maturano i frutti del furore e s'avvicina l'epoca della vendemmia.

Furore è la storia di un'odissea, quella dei Joad, una famiglia dell'Oklahoma, che in verità diventa simbolo di tutti quei contadini che durante la Grande Depressione Americana sono stati cacciati dalle loro case e dalle loro terre, ormai sterili, a causa dell'Anonima, la banca, e dell'introduzione delle macchine - i trattori - che hanno preso il posto dell'uomo.

L'incipit inizia con una descrizione molto intensa della polvere che s'insinua in ogni cosa, nelle abitazioni, nella terra, della siccità, dei terreni agricoli che si fanno secchi, aridi, e delle coltivazioni distrutte. Tutto il libro, in verità, è intervallato da capitoli introduttivi che anticipano un po' la situazione, dando una visione più ampia della Storia, per poi focalizzarsi più nello specifico sulla famiglia Joad, i protagonisti.

Furore è la storia di un'odissea, quella dei Joad, una famiglia dell'Oklahoma, che in verità diventa simbolo di tutti quei contadini che durante la Grande Depressione Americana sono stati cacciati dalle loro case e dalle loro terre, ormai sterili, a causa dell'Anonima, la banca, e dell'introduzione delle macchine - i trattori - che hanno preso il posto dell'uomo.

L'incipit inizia con una descrizione molto intensa della polvere che s'insinua in ogni cosa, nelle abitazioni, nella terra, della siccità, dei terreni agricoli che si fanno secchi, aridi, e delle coltivazioni distrutte. Tutto il libro, in verità, è intervallato da capitoli introduttivi che anticipano un po' la situazione, dando una visione più ampia della Storia, per poi focalizzarsi più nello specifico sulla famiglia Joad, i protagonisti.

Tom Joad, dopo quattro anni in prigione per un omicidio commesso, sta tornando a casa, su libertà vigilata. Durante il cammino, incontra Casy, un ex predicatore che a lui si aggrega. Il ritorno a casa si rivela però non così felice: la famiglia, infatti, sta per partire per il West, essendo stata cacciata dai latifondisti e dalle banche, non avendo più un terreno coltivabile. Con l'arrivo dei trattori, non c'è più un gran bisogno di manodopera umana, e i contadini sono costretti a lasciare tutto ciò che non è utile, e andar via, verso la California dove li attende una nuova vita: case bianche, alberi di pesce da raccogliere, lavoro per tutti. Dai volantini che hanno ricevuto, sembra l'inizio di una vita idilliaca, un futuro radioso e, infatti, accanto alla tristezza del doversi separare da oggetti importanti (una lettera, un libro, un gioco del bambino, particolari apparentemente inutili, ma che in verità risultano per tutti preziosi), si affacciano anche i sogni, i progetti di una vita nuova.

Nelle stalle, a sera, quando il cavallo sospende il lavoro, la vita persiste: c'è fiato, c'è calore, c'è moto e rumore: moto d'occhi e orecchi vivi, moto e rumore di zoccoli nella paglia, di ganasce che masticano il fieno. Nelle stalle c'è calore di vita, odore di vita. Ma quando si spegne il motore, nella rimessa la trattrice è morta, morta come il minerale ond'esce il ferro che le dà vita. Il calore l'abbandona come abbandona i corpi dei morti. [...] Il sistema è pratico, è efficiente. Tanto pratico, che spoglia il lavoro umano della sua sacrosanta bellezza; tanto efficiente, che irride al portentoso sforzo della fatica umana.

A bordo di autocarro quindi si mettono in moto, percorrendo l'arteria 66 (Route 66), in un lungo viaggio fatto di perdite e insidie, momenti di incertezza, ma anche speranze. La famiglia Joad è costituita da Tom, sua madre, il padre, lo zio John, i vecchi nonni, i suoi fratelli Noah e Al, sua sorella incinta Rosa Tea e il marito Connie, e i più piccoli Ruth e Tobia, ai quali si è unito l'ex predicatore Casy. Sono in tantissimi a percorrere quella strada maestra, tutti in fuga verso un futuro migliore, volti a trovare fortuna, lavoro, un'esistenza degna di essere vissuta. La strada che diventa una sorta di calvario dei popoli in fuga, sempre più numerosi, forse troppi per l'effettiva offerta di lavoro. I dubbi ci sono, ma anche la volontà di andare avanti, perché indietro c'è solo polvere, un passato a cui non si può tornare, ma che rimane sempre vivo nei ricordi. Un popolo di esuli, di nomadi, che percorrono un lungo tragitto verso una vita migliore.

In questa loro odissea attraverseranno molte insidie, pericoli, pregiudizi (ad esempio vengono appellati con il dispregiativo Okies, e cacciati) e umiliazioni, ma intrecceranno anche rapporti intrisi di piena umanità con altre famiglie nella loro medesima condizione. Privazioni, fame, ingiustizie, ma la costante speranza di arrivare infine al loro Paradiso.L'arteria 66 è il calvario dei popoli in fuga, di gente che migra per salvarsi dalla polvere e dall'isterilimento della terra, dal tuono della trattrice e dall'avarizia dei latifondisti, dai venti devastatori che nascono nel Texas e dalle inondazioni che invece d'arricchire il suolo lo defraudano della poca ricchezza che ancora possiede. Sono questi i malanni che i nomadi fuggono confluendo da ogni dove per strade secondarie e tratturi e sentieri dell'arteria 66, la strada maestra, la direttrice di fuga.

La loro felicità viene però presto smorzata di fronte a quella che è la realtà in California: di lavoro ce n'è poco, spesso solo per qualche giorno e mese, sovente sottopagato. Si ritrovano a vivere in accampamenti abusivi, ammucchiati insieme ad altre famiglie, sottoposti alle intemperie, o in “campeggi” governativi in cui le condizioni sono migliori, si è autogestiti senza il rischio di essere puniti dalla Polizia locale, ma in cui la mancanza di lavoro spinge l'uomo a muoversi di nuovo. Tante sono le immagini di cattiveria pura, di egoismo dei più ricchi, di leggi assurde, di frutti lasciati marcire in contrapposizione a un'umanità sempre più affamata e scheletrica. Sono fotografie di una storia vera che fanno male, che colpiscono il lettore sia per la crudeltà umana, sia per la concreta attinenza con la nostra realtà, non poi così diversa da quegli anni.

E la storia di una famiglia, di una fetta molto grande di popolazione, che nonostante tutto lotta ogni giorno per sopravvivere, che lavora, che cerca di andare avanti, anche quando tutto sembra perso. E credo che la forza, il cardine di tutto sia la Madre. Ecco, accanto a Tom, secondo me è la madre il personaggio che resta più impresso, al quale è impossibile non affezionarti. Lei è l'ancora a cui si aggrappa tutta la famiglia, il coraggio, la fermezza. Anche quando ci sono perdite, si soffre la fame, l'assenza del lavoro o i sensi di colpa rischiano di far cedere gli altri, così come la scomparsa di quei sogni che avevano, lei è sempre lì a incollare i pezzi, a gestire ogni situazione, a prendere il ruolo del comando su un marito troppo fermo a un passato a cui non si può tornare, con uno zio corroso dai sensi di colpa, una figlia abbandonata e incinta, un figlio amato che rischia di essere di nuovo arrestato per la sua impulsività e voglia di far giustizia, di due bambini che possono morire di fame, e altro ancora. Una donna forte, coraggiosa, che alle volte vorrebbe cedere e lasciarsi andare, ma che non lo fa mai, perché forse in fondo sa che se dovesse cedere lei, la sua famiglia sarebbe finita, crollerebbe davvero in mille pezzi. Insomma, per me la Madre resta il personaggio più bello di tutto il romanzo.

I campi sono fecondi e sulle strade circola l'umanità affamata. I granai sono pieni, e i bimbi dei poveri crescono rachitici e pustolosi. Le anonime e le banche non sanno che la linea di demarcazione tra fame e furore è sottile come un capello. E il denaro che potrebbe andare in salari va in gas, in esplosivi, in mitragliatrici, in spie, in polizie e in liste nere. Sulle strade la gente formicola in cerca di pane e lavoro, e in seno ad essa serpeggia il furore, e fermenta.

Furore è, quindi, un romanzo di denuncia, e una perfetta rappresentazione della Grande Depressione Americana degli anni '30. Lo stile di Steinbeck unisce la poesia della descrizione dei paesaggi e dell'umanità, e di alcune immagini molto intense - come quella finale! - a una certa rudezza nelle espressioni, nei modi, nella cattiveria umana, nella fame che logora l'individuo, nella facce affamate dei bambini che guardano con intensità chi cucina un pasto, anche se misero, nei vecchi che si lasciano morire ormai separati da quella terra rossa di cui erano parte integrante. Uomo e terra, un rapporto profondo, che viene spezzato. Un romanzo scorrevole che però vuoi leggere a piccole dosi, perché anche in te, lettore, inizi ad avvertire quella sorta di furore che serpeggia e matura sempre di più nel cuore di quelle persone, di quegli ultimi, disprezzati, umiliati, allontanati, oltraggiati. È uno spaccato di storia che non sembra così lontana: sembra di rivedere in quell'umanità derelitta, molti dei poveri di oggi. Persone che si allontanano spesso con la forza, per guerre o fame, dalle loro terre, che compiono il loro viaggio della speranza, e poi nel nuovo Paese vengono disprezzati, allontanati, guardati male, usati fino allo stremo e pagati una miseria. L'essere umano che ha potere non è poi così cambiato.

Dall'altra parte toccanti sono le immagini di un'umanità meravigliosa, di rapporti che si creano tra individui che soffrono allo stesso modo: pronti ad aiutarsi a vicenda, a concedere anche quel poco che si ha a chi possiede meno, a sentirsi un'intera grande famiglia che lotta per la sopravvivenza e sogna un futuro migliore, una casa, un lavoro anche duro ma che possa permettere loro di vivere e mangiare. Un ritratto che commuove. Così come i tentativi di farsi giustizia, di comprendere come soltanto uniti si possano migliorare le proprie condizioni, cercando di lottare contro i soprusi, anche se si rischia di essere sconfitti...

Steinbeck ha quella capacità di descrivere i paesaggi e l'animo umano così da coinvolgerti totalmente, facendoti sprofondare in mezzo a loro. Ti fa provare la loro sofferenza, ti fa nascere in seno quella voglia di giustizia e di urlare contro certi soprusi, inganni, cattiverie gratuite spesso mosse in nome del Dio denaro.

È un romanzo bellissimo, che vi consiglio di recuperare nella nuova versione. Se l'avete letta, e trovate dei nomi diversi, è perché questi sono quelli della prima edizione.

Non so se sia riuscita a esprimere bene i miei pensieri, non è facile di fronte a romanzi di una simile intensità emotiva, ma leggete Steinbeck. Merita, moltissimo. Per ora vi consiglio i soli due che ho letto: Uomini e Topi e Furore. Bellissimi, emozionanti, commoventi, indimenticabili.

Furore, John Steinbeck

Casa Editrice: Bompiani

Traduzione di: Carlo Coardi

Pagine: 554

Anno di Pubblicazione: 1940 - Prima Edizione

Voto: ♥♥♥♥♥

Furore, John Steinbeck

Casa Editrice: Bompiani

Traduzione di: Carlo Coardi

Pagine: 554

Anno di Pubblicazione: 1940 - Prima Edizione

Voto: ♥♥♥♥♥